地方の未来に、絵空事ではない希望を描く。

ビジョンストーリー策定プロジェクト。

CLIENT:株式会社ナウエルさま

- コーポレートブランディング

- インナーブランディング

- 地方創生

- 山形県

1946年に創業した株式会社ナウエル。山形県米沢市を中心とした置賜(おきたま)地域に寄り添う互助会として、冠婚葬祭やホテル・レストラン事業を運営してきました。ミッションの策定から2年経った2022年、社員自らビジョンストーリーをつくり、新規事業に乗り出していくためのプロジェクトを行いました。

1ブランディングの背景

ナウエルとパラドックスのおつきあいの歴史は古く、約10年前に行動指針(クレド)の策定を行ったことに端を発しています。伴走を続ける中、再度ご相談があったのが2020年。コロナ禍で冠婚葬祭の売り上げが激減する中、「社会の先行きが不透明な今だからこそ、自分たちの使命や事業のあり方をしっかりと見つめ直したい」というご要望を受け、ミッション、スローガン、ロゴとVIの策定を行いました。

▲ミッション策定プロジェクトに関する詳しい過程はこちらの記事でご覧いただけます(https://prdx.co.jp/branding/nowl/)

その2年後となる2022年。コロナ後の社会が少しづつ描けるようになった段階で、「この先の経営においては、ビジョンを描くことがより求められるのではないか」というご相談をいただきました。当時の大きな出来事として、ナウエルは自社で運営していたシティホテルを売却しています。その際、当時の社長が「米沢の数少ないシティホテルは、観光やビジネスの拠点として重要な施設。そんな大切な場所を、売却してしまっていいのか」と深く悩まれ、断腸の思いでご決断されたことから、改めて「街(地方、地域)」への想いを強くされていました。

「ビジョンをつくるなら、自社の未来だけではなく、置賜地域の未来への眼差しをしっかり含み持つビジョンにしたい。そして、生み出したビジョンの実現に向けて社員たちが具体的な一歩を踏み出せるようであってほしい」。そんなご期待から、今回のプロジェクトでは業界や地域社会まで視座を高めつつ、「ビジョンストーリー」として未来の物語をつぶさに描いていくこととなりました。

2ビジョン(ビジョンストーリー)策定の流れ

プロジェクトには、ナウエルおよび関連会社のスマートライフの事業責任者クラスから15名が参加。およそ2ヶ月半にわたる5回のセッションの中で、未来の物語を言語化していきました。

セッションは次のような流れで実施しています。

1. 自分たちがめざす未来にはどんなシーンがあるか、具体的に出していく

2. 実現したい未来を言語化していく(ビジョンワードの検討)

3. ビジョンの実現に必要なビジネスのアイデアを出し、検討していく

4. 未来へのマイルストーンを設定する

5. ビジョンストーリーを策定する

※ 2〜3は何度も往復しながら深掘りする

ポイントとなったのは次の点です。

◉社長の想いを入念にヒアリングし、メンバーに伝えていくこと

事前にパラドックスのメンバーと社長が合宿を実施し、社長の想いを入念にヒアリング。伺った内容を初回セッションで参加者にインプットしました。

◉参加者が、「自社」だけでなく「国」や「社会」の未来にも目を向けること

外部講師として社会課題の解決に最前線で取り組む議員の方をお招きし、初回セッション時にオンライン講演を実施。講師から日本の課題(地方創生や高齢者問題、少子化、ジェンダーなど)についてお話ししてもらうことで、参加者の視点を「自社」から「社会」へと広げていきました。

◉やみくもに未来を描くのではなく、プロセスの段階から未来の解像度を上げていくこと

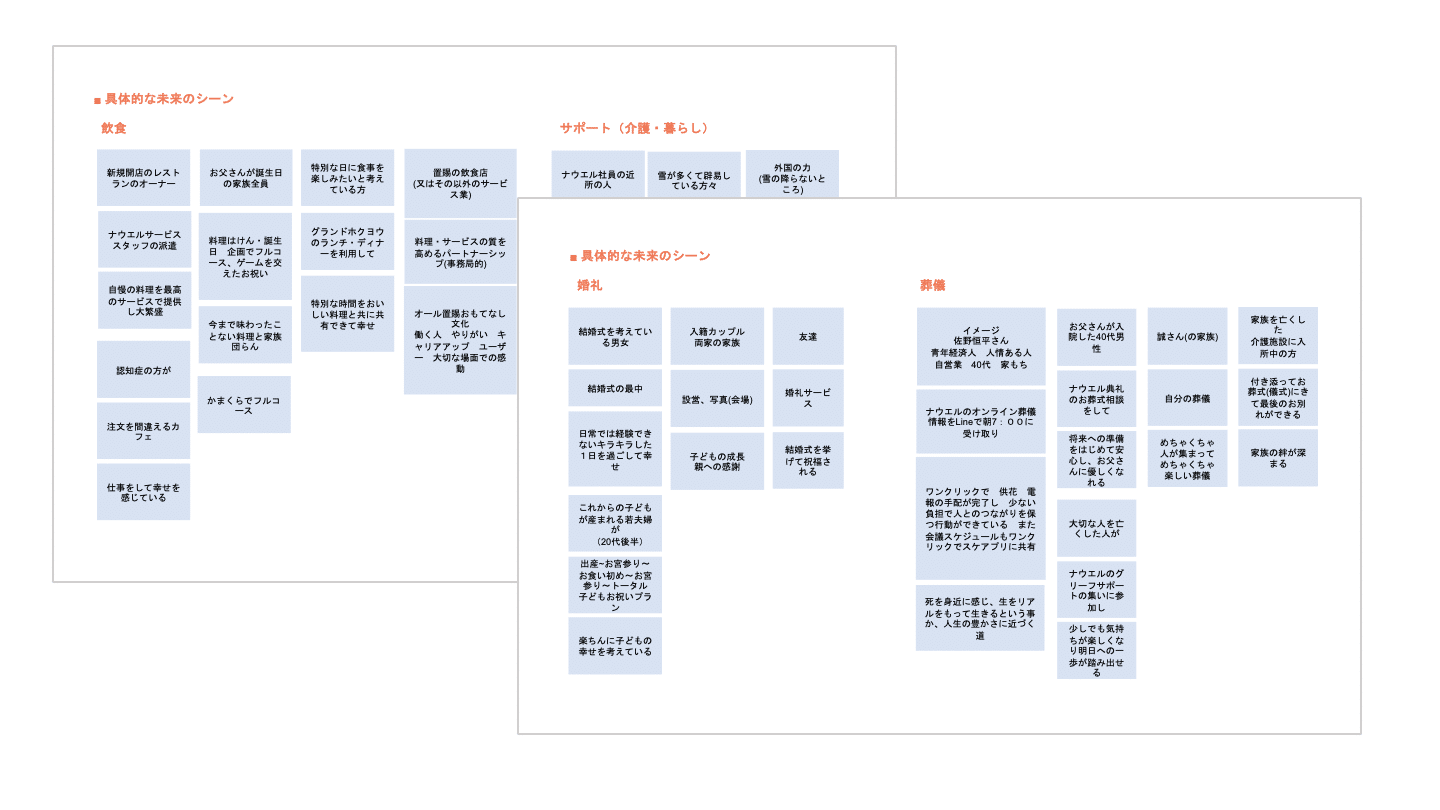

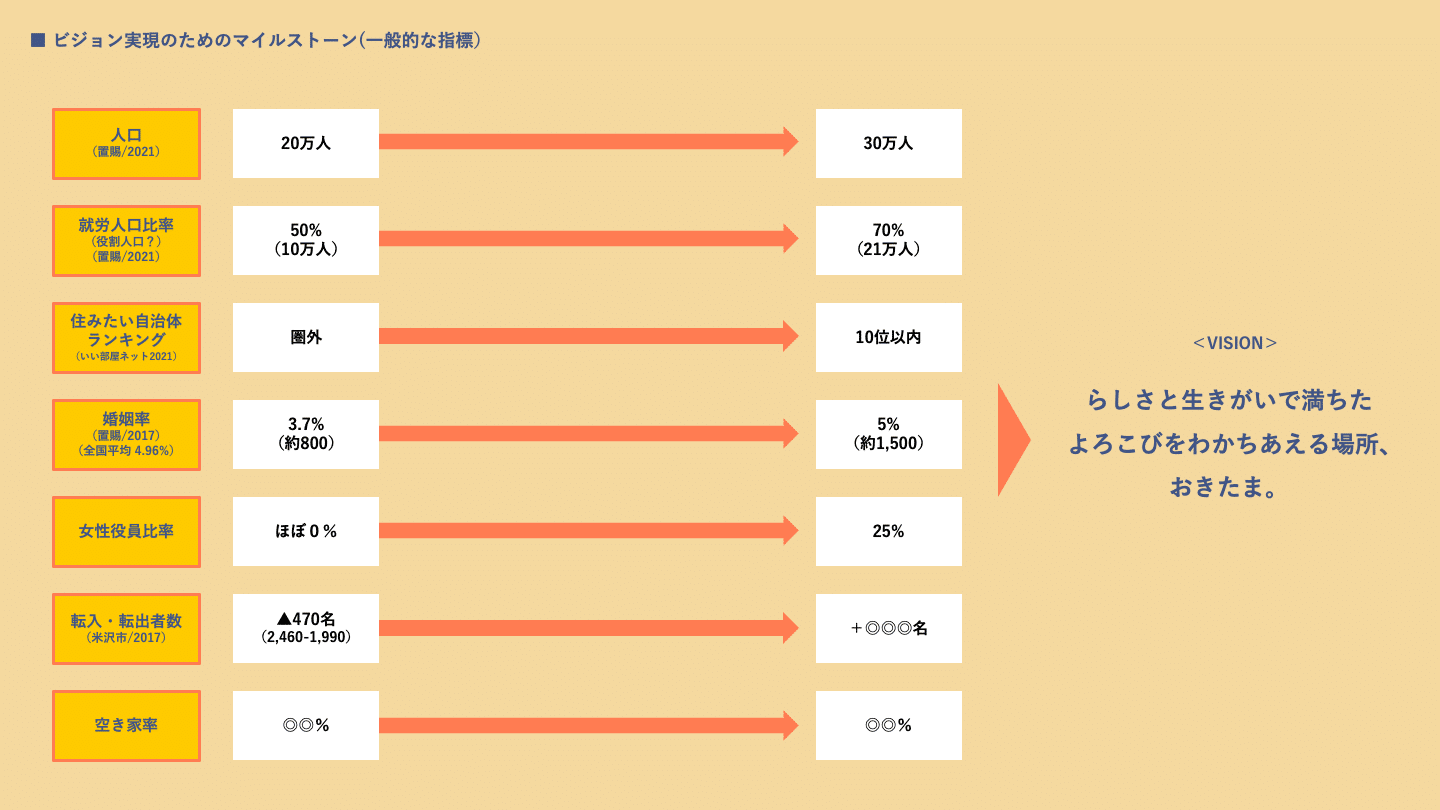

ビジョンの言葉はどうしても抽象度が高くなりがちなことから、つくるプロセスでいかに「そこに紐づいてくる事実やビジネス」を盛り込んで、未来の解像度を上げられるかを意識しました。具体的にはビジョンワードを自由に出した後、「ビジョン実現に必要なマイルストーン」と「マイルストーンを達成するためのビジネス(既存事業の進化+新規で必要な事業)」を検討。そしてもう一度ビジョンワードの検討に戻るという往復を繰り返すことで、現在と未来の両側から編み上げるようにビジョンを立てていきました。

◉ビジョン策定に並行してイラストで可視化していくこと

▲未来の具体的なシーンを抽出(一部抜粋)

▲ビジョン実現のためのマイルストーンを設定(一部抜粋)

▲議論をもとにパラドックスが仮で書いたビジョンストーリーおよびイラストを、参加者が添削してブラッシュアップしていきました

3アウトプット

▲策定されたビジョン

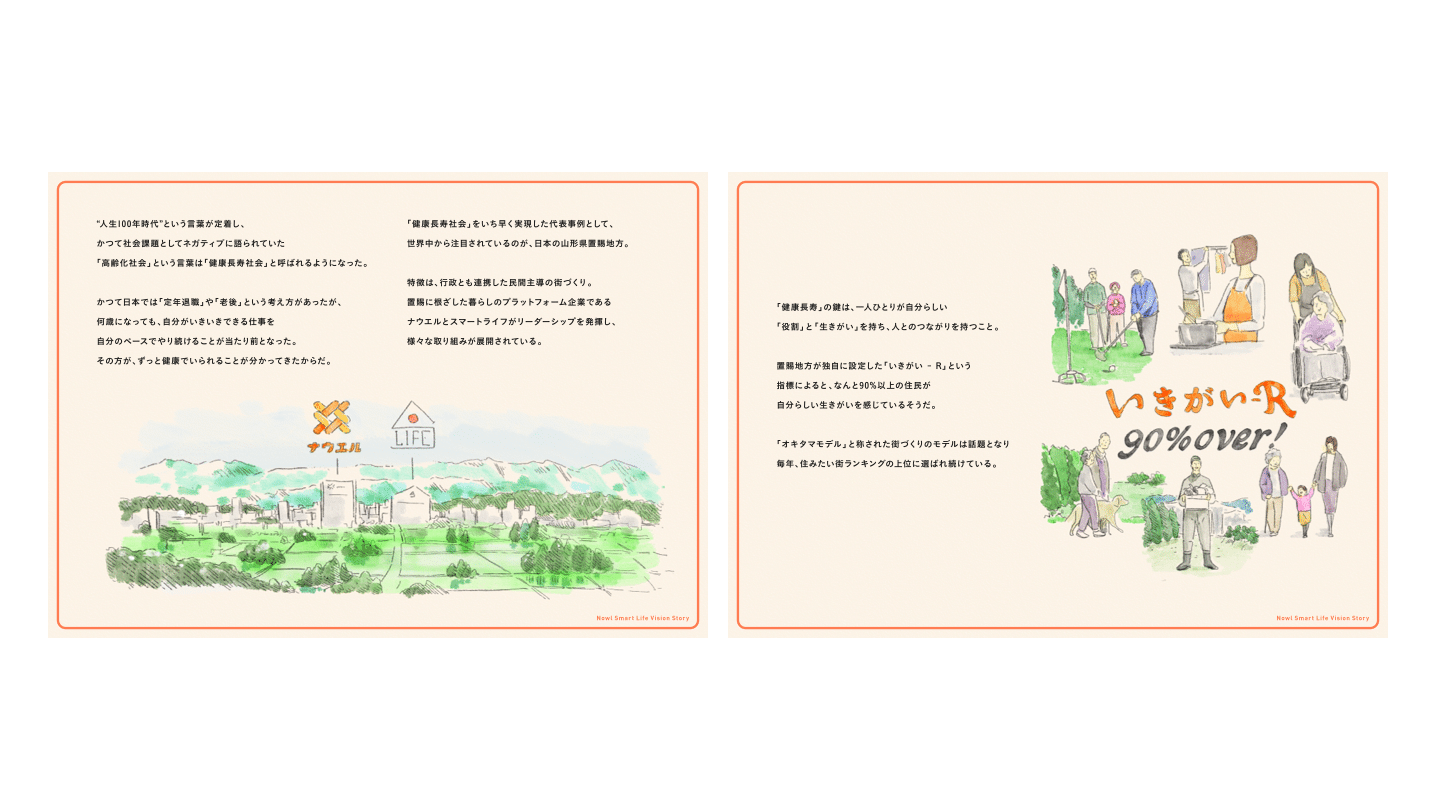

▲「健康長寿社会」を実現した置賜地方において、人々が何歳になっても自分の役割を持ち、いきいきと生きている光景が描かれています。

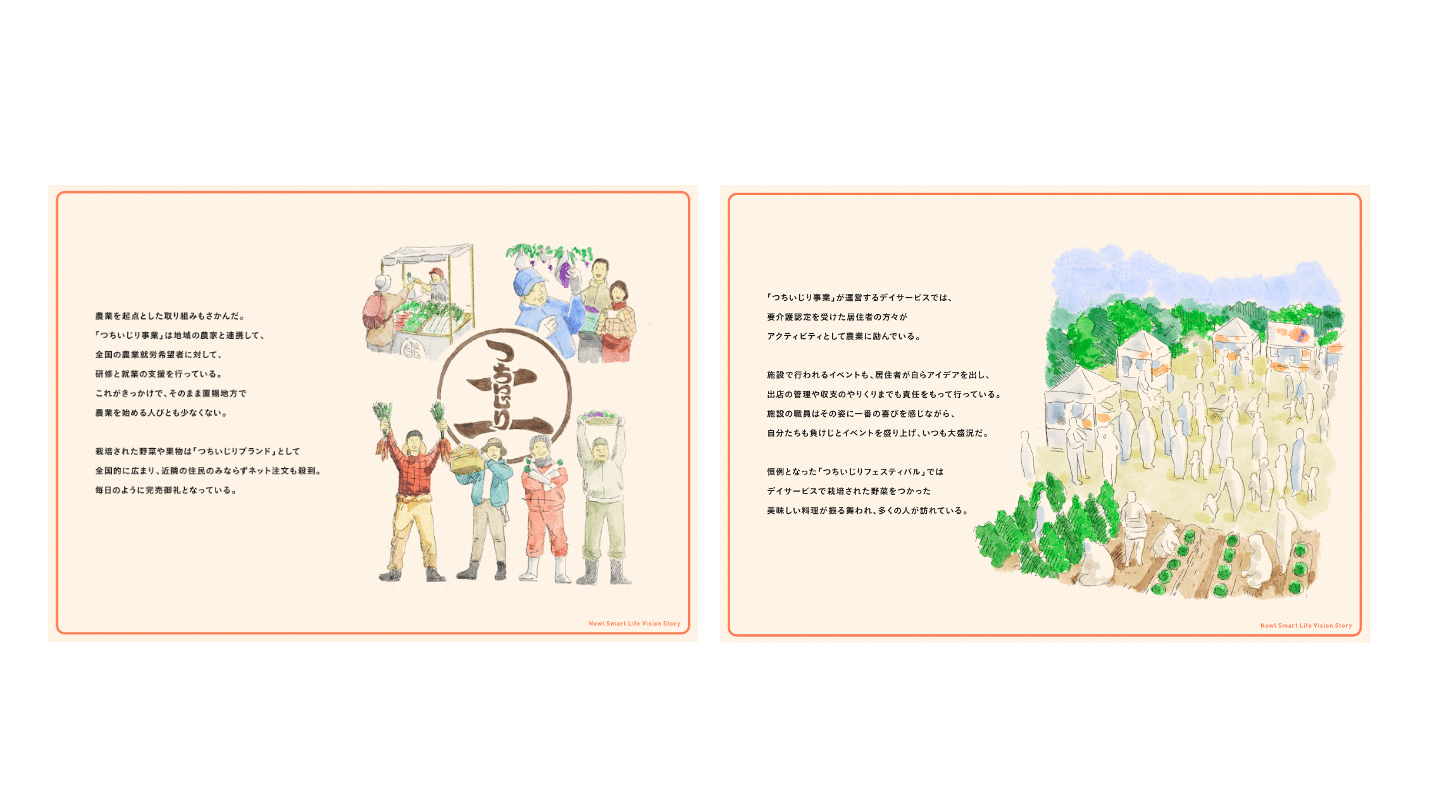

▲「つちいじり事業」という新しいビジネスアイデアが登場。ブランド化し、県内外に広がっています。

▲年齢や体力を問わずに参加できるeスポーツや移住コーディネーターの活躍など、外から人を呼び、定着させていくための具体的なアイデアが盛り込まれています。

ビジョンストーリーはスライド全18枚にわたる物語として完成しました。(全文はこちらからご覧いただけます)

4ブランディング後の成果・効果

ビジョンを策定中の2022年、単月黒字を達成。ミッションを策定した2020年度は4億円の営業赤字だったスタートから、2年にわたる積極的な営業活動が功を奏してのことでした。

また、これまで短期的な売上や受注件数をベースに行っていた業績評価に、ビジョンに向かう動きの数やビジョンにどれくらい近づけているかという観点が加わり、数年先の未来まで考えた評価が行われるように。人事評価や予算会議の場面でも、必ず最初に参加者がビジョンストーリーを1ページずつ読み上げる習慣ができ、目線と価値観を合わせてから会議がスタートするようになりました。

ビジョン策定後に立ち上がった新規事業については以下にご紹介します。

◉葬儀

置賜地域の葬儀屋のコミュニティ「置葬会(おきそうかい)」が立ち上がり、行政へのお悔やみ窓口設置の要請を行いそれが実現しました。現在、各社の機能を集約する動きも始まっています。また質問型営業を導入し、グリーフサポートを推進しています。

◉火葬場

火葬場のweb予約システムを導入。また行政の負担軽減のため、火葬場の集約に協力し、米沢に加えて新たに川西町の火葬場もナウエルの運営になりました。

◉空き家関連

地域のパートナー企業と連携して、空き家の情報を収集(2022年6月時点で新規物件4件)。今後、行政と連携しながら、移住者に対して空き家を斡旋する動きを模索していきます。

◉婚礼

ブライダル協議会と連携して、子供に向けたキッザニアのようなイベントを実施。さらに米沢市の28歳を集めた大同窓会を行いました。

◉eスポーツ

山形大学工学部と連携して、eスポーツの授業を開催(国立大学でeスポーツの授業は初)。

◉高齢者✕eスポーツ

デイサービスでの実証実験を行う予定です。高校生がコーチ、デイサービスの利用者が選手として、米沢市のレーシングゲーム「グランツーリスモ」の大会を開催する予定となっています。

◉地域の働き方改革

パソコンの定型業務をロボットで自動化する「RPA化」も含めた地域のバックオフィスを担う動きに着手しています。

◉移住関連

置賜の企業の就職斡旋メディア「オキタマズカン」が9月にスタート。社長が地域のキーマンにトップ営業をかけて掲載企業を集めて運営を行いました。(※現在は運営を他社に移管)

パラドックスはこれからもナウエルとスマートライフに伴走し、生きがいに溢れる置賜地域の実現を共にめざしてまいります。

お客様の声

株式会社ナウエル 代表取締役 酒井登さまプロジェクトが行われる前、当社ではコロナ禍による赤字がかさみ、どうすれば経営が好転するのか大変悩んでおりました。ミッションは定まっていたものの、自分たちが目指すものが見えにくく、改めて向かうべき将来を定める必要性を感じてパラドックスにビジョンの策定を依頼しました。

ビジョンストーリーが生まれてから、私自身、ことあるごとにビジョンストーリーを読み返しては自分の今の立ち位置と「目指す未来に向かえているか?」を考えるようになりました。また、ビジョンを掲げたことによって「これを実現するにはより一層利益を出さないといけない」という認識を持つようになったのも大きな変化です。ナウエルという会社は、従前は「論語と算盤」の「算盤」寄りの、営業力の強い会社でした。しかしプロジェクトを通して「論語」的な羅針盤が生まれ、さらにそこからもう一度「論語」を実現するための「長期的な算盤」の必要性がわかった。そのような流れの中で、創業以来はじめての長期経営計画を立てました。

おかげさまで2022年度から経営もなんとか持ち直し、新規事業が続々と立ち上がりました。これは目先の売上だけを考えていたら起こり得なかった動きだと感じます。論語と算盤の両輪の揃った力強いナウエルとして経営のバトンを渡すことができ、安堵するとともに、これからも代表取締役として私自身ビジョン実現への道のりを楽しみたいと思います。

株式会社ナウエル 取締役社長 竹田博明さま

(プロジェクト当時は葬祭部門 事業部長)

ビジョンストーリーをつくって最も変わったのは、現場の事業部長・部長たちとの会話です。これまでは短期的な売上や「今年どうするか」を話すことが多かったのですが、今や「ビジョンに向けた動きがどれくらいできているか」という目線が生まれ、常に数年先まで捉えて判断や行動を起こすようになりました。最近では数年先どころか「あなたが定年退職するときにはこの事業はどうなっていると思う?どうなっていてほしい?」などの会話も少しずつ生まれています。また「ここに向かっていくんだ」という共通の矢印が見えたことで、そこに向かうにはどんな人材を採用するか、どう育成するか、何人必要かという人事戦略上の基準値も得られました。

自分たちの経験やスキルをどう活かしていくか、プロジェクト当時は想像でしかなかったものが現在少しずつ具現化しています。経営者としてこれから10年、長期経営計画を着実に実行に移しながらビジョンストーリーも定期的にブラッシュアップし、心ときめく“おきたま”の実現に向けて全員で走っていきたいと思っております。