CSとESは、どちらかだけを注力するのではなく、自社の状況に合わせて両方を意識しながらバランスをとっていくことが大切。この記事の前編では、CS・ESが何なのか、具体的にどのような関係性を持ち、影響し合うのかといったことについて解説を行いました。

すでに前編を読んでから、こちらの後編の記事に来てくださった方も、ありがとうございます。今回の記事では前編から、少し発展した内容に踏み込んでみます。

CS・ESを内包する考え方の一つである「ビジネスモデル」と「カルチャーモデル」という2つのモデルについてご紹介したいと思います。とくに比較的新しい概念であるカルチャーモデルについて、詳しくご紹介したいと思います。書籍『カルチャーモデル 最高の組織文化のつくり方』を参考にしながら、一緒に考えていきましょう。

1:CSとESは両輪で回す(前編のおさらい)

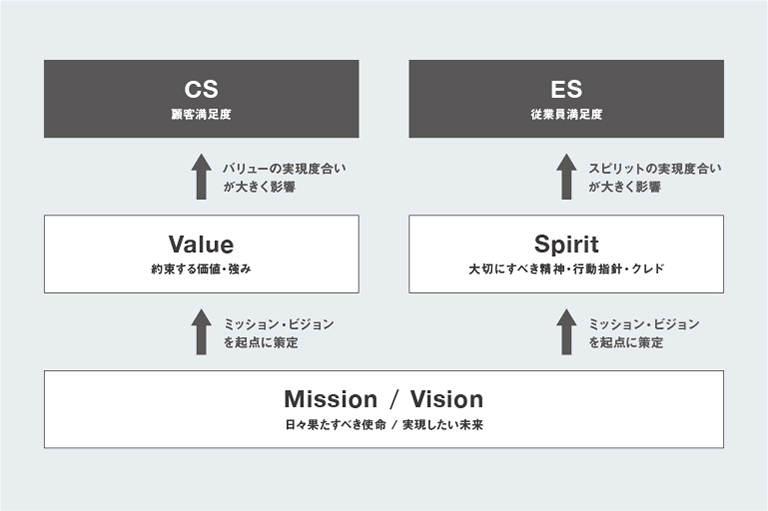

1章では、軽く前編の記事をおさらいからいきましょう。まず大前提として、CSは企業のバリューに、ESはスピリット・クレドの関係性が強いものでした。

バリューとスピリットは、一つのミッション・ビジョンから生まれたものですから、当然密接に関係し合うもの。と考えると、バリューに影響されるCSと、スピリット・クレドに影響されるESも、それぞれが影響し合うものになります。

つまり、CSの向上だけ、ESの向上だけと、どちらか片方だけに注目しているだけでは中々成果は上がらない、ということ。CSとESは、相互影響し合うものだから、CS向上施策とES向上施策はバラバラに考えても効果は薄く、セットで考えていくことが重要という話でした。

さらに言えば、「ミッション・ビジョン→バリュー→CS」と「ミッション・ビジョン→スピリット・クレド→ES」は一貫していない場合は、最適な相乗効果が得られなくなります。

本来のミッション・ビジョンを実現するためのバリューからかけ離れた事業やサービス提供を行っていれば、一時的にCSが高かったとしても、長期的にみた際に従業員の間にギャップが生まれてしまいESの低下につながる可能性があります。

ただ、注意すべきなのは、ミッション・ビジョンに紐づいていないバリューが悪いわけではなく、実際に顧客から期待されているものが、自分たちが想定していたものとは違うという場合もあります。このときは、「そもそも」の企業理念から見直す事も必要かもしれません。

と、前編での内容を振り返った後に、後編では、その「そもそも」についてより発展的な内容を扱っていきます。キーワードは、「ビジネスモデル」と「カルチャーモデル」という2つのモデルです。

2:組織を構成するビジネスモデルとカルチャーモデル

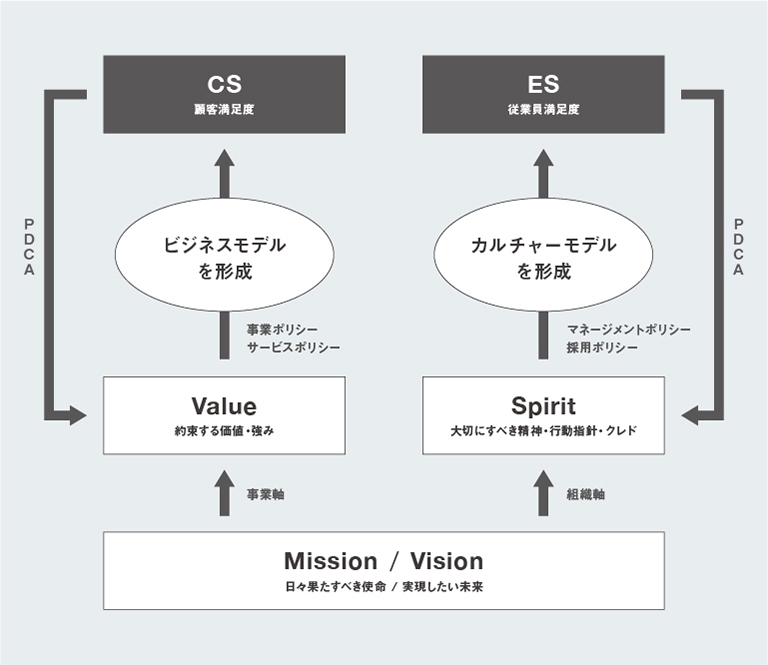

まず、この章では、組織を大きく2つのモデルで捉え直してもらいます。『カルチャーモデル 最高の組織文化のつくり方』(唐澤俊輔著)にて紹介されている図版が非常に理解しやすいので、参考にさせてもらいながらご紹介したいと思います。

まず左側から説明しますと、「バリュー」は、事業・サービスポリシー(方針)として落とし込まれ、それを遂行していくことでビジネスモデルを形成し、CSを生み出していきます。そしてその流れはPDCAを繰り返しながら、随時更新されていきます。

次に右側ですが、スピリット・クレドも同じように、用途によって様々なポリシーに分けられます。例えばマネージメントの用途に合わせてより詳細に分解するとマネージメントポリシー、採用用途に合わせると採用ポリシーなどがよく用いられ、それらのポリシーを通して組織のカルチャーモデルは形成され、ESを生み出す仕組みになります。

タテのつながりでそれぞれは影響するし、ヨコのつながりでもそれぞれに相互作用が生まれる、というのは前編の記事と変わらずのままと捉えてみてください。

上の図をみて、ビジネスモデルという言葉には馴染みがあるものの、カルチャーモデルに関しては初めて耳にしたという方も多いのではないでしょうか。実際にビジネスモデルはあるのに、カルチャーモデルが明文化されていない企業は多いように感じます。

ビジネスモデルは、ミッション・ビジョンを達成するために行う事業の計画。

カルチャーモデルは、ミッション・ビジョンを達成するために行う組織の計画です。

事業を動かすのは組織ですから事業は組織の影響を受けますし、組織の体制や風土は事業に大きな影響を受ける。ビジネスモデルとカルチャーモデルは、互いに影響を与え合うものであり、両方大切なのだと意識してみてください。

3:ビジネスモデルの構成要素とは

まずは馴染み深いビジネスモデルから、簡単に説明したいと思います。

マッキンゼーの7Sに倣うように、ビジネスモデルとカルチャーモデルについても、7つの要素でモデル化しようとするのが、ここでの試み。まずは、ビジネスモデルの7つの要素から確認します。「うちの会社だとどうだろうな〜」と思いながら読み進めてみてください。

“ビジネスモデルの7要素”

- Proposition:プロポジション(顧客への提供価値)

- Strategy:ストラテジー(事業戦略)

- Business Development:ビジネス開発(事業開発やパートナーシップ)

- Product Development:プロダクト開発(製品・サービスの開発)

- Promotion:プロモーション(広告・広報などのコミュニケーション)

- Value Chain:バリューチェーン(調達・製造・販売チャネル)

- Sales:セールス(販売促進や営業・顧客接点)

4:カルチャーモデルの構成要素とは

4-1:カルチャーモデル=文化・風土・空気感の言語化

カルチャーモデルとは、簡単に言い換えると組織の在り方が言語化・可視化されたもの。どんな企業であるか(あるべきか)を定めたもので、ビジネスモデルと対になる概念だと考えてください。これからどんな組織にしていくかについて定めた「計画」と捉えてもいいかもしれません。

唐澤俊輔さんという方が、ビジネスモデルと対になる考え方として著書『カルチャーモデルー最高の組織文化のつくり方』の中で提唱した言葉です。

どの企業でも、ビジネスモデルはある程度しっかりと言語化・可視化されたものがあるのではないでしょうか。自分たちがどんな未来を目指して、どのように、誰を顧客にビジネスを行うか、といったことが定められ、組織の中で共有されていますよね。

対して、カルチャーモデルは言語化・可視化し整備している企業・組織は意外と少ないのではないものでは、と思います。「うちは体育会系」「うちはいろいろな人がいて多様性を重視する」といった、かなり抽象的な印象でとどまっている組織もありそうですね。

ぼんやりと暗黙知のまま共有されるのではなく明文化・可視化し、自分たちがどのような組織であるのか、整備したカルチャーモデルをつくることが重要です。

コラム:カルチャーモデルは何からできている?

カルチャーモデルを整理する。これは、ビジネスモデルと同じように既存のフレームに要素を当てはめることである程度実践することができます。

ビジネスモデルには、ビジネスモデルキャンバスやSTP、4P、といくつか既存のモデルがありますよね。同じようにカルチャーモデルも既存のモデルから整理して考えることが可能です。

ここではあくまで参考程度ですが、7つのSで整理するモデルについてご紹介します。「うちはこういうやり方で整理してみよう」と思う別のモデルがある場合は、そちらでやってみてくださいね。

こちらは以前よりコンサルタントをしている方々の間では有名なモデルなので、お馴染みの方もいらっしゃると思います。一つひとつの項目の定義は、微妙に異なるケースがあるので、あくまでも一つのケースとしてご覧いただければ幸いです。

・Stance:スタンス(組織としてのあり方)

・Shared Value:シェアドバリュー(共有価値)

・Structure:ストラクチャー(組織の構造・形態)

・System:システム(制度)

・Staff:スタッフ(人の採用や育成)

・Skill:スキル(組織としてのスキル、強み)

・Style:スタイル(組織風土)

4-2:カルチャーモデル言語化の大切さ

特にカルチャーモデルは一朝一夕で作られるものではなく、行動の積み重ねで生まれるものです。いわゆる”差積化”により生まれる強みですね。

このカルチャーモデルを考えるにあたり大切なのは、言語化し、現状を整理すること。その過程そのものも重要なのです。ぼんやりと「私たちって体育会系だよね」ではなく、それがどのような組織形態だからそうなっているのか、どんな人を採用しているからなのか、どんな制度にそれは表れているか、などを考えてみることが大切です。

その言語化・可視化の過程で、「行動指針と採用・育成方針が一貫していない」という矛盾があれば、そのギャップを起点に理念と実際の現場を繋ぎ直す事も大事です。

細かい事も多く、言語化するのは手間がかかるのですが、一度言語化することにより、共通言語になるモノサシが生まれます。なんとなくのギャップではなく、明確なギャップが見えるので、改善施策も明確になります。

5:まとめ

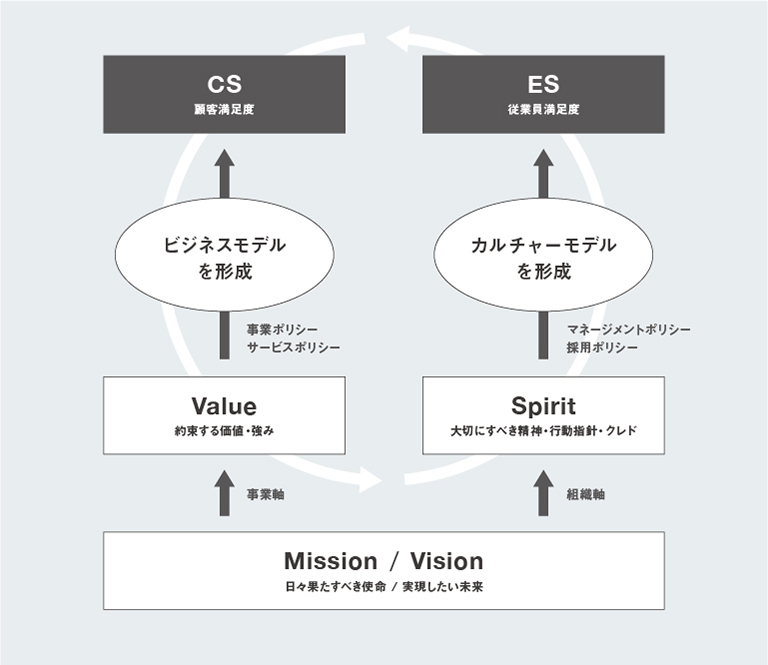

CSとESから始まって、ミッション・ビジョン→バリュー・スピリット(ポリシー)→ビジネスモデル・カルチャーモデル、そしてまたCSとESに戻ってくるという壮大なお話に、前後編でお付き合いいただきありがとうございます。

簡単に今回のポイントをまとめてみました。

- CSはビジネスモデル(バリュー)、ESはカルチャーモデル(スピリット・クレド)の影響を受ける

- ビジネスモデルとカルチャーモデル(バリューとスピリット・クレド)の起点はミッション・ビジョン

- ビジネスモデルとカルチャーモデルは可視化・言語化が大切

- ビジネスモデルとカルチャーモデルも、CSとESも、両輪を回すことが大切。

ミッション・ビジョンを起点に、いかにそれがビジネスやカルチャーを通じて、組織にどうやって思想が伝わり、最終的に顧客や従業員の方々の満足に繋がっていくかが少し体系的に見えたのではないでしょうか。

こうやってみると組織は人間の体にとてもよく似ているなと改めて感じます。頭や心臓を起点に、すべての骨や血管・神経はもちろん繋がっていますし、体も左右のバランスを取ることが大事だということがよくわかります。利き腕だけじゃなく、両腕を鍛えるのが大事なようです。

また、カルチャーモデル自体も比較的新しい言葉であり、これまでモデルとして可視化・言語化されていなかった企業も多いのではないでしょうか。これからの組織を考えていくにあたっては、ぜひ押さえていただければ幸いです。

6:参考書籍のご紹介

唐澤俊輔著 『カルチャーモデル 最高の組織文化のつくり方』 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2020年

マクドナルドやメルカリ、SHOWROOMなどで事業と組織双方の成長を担ってきた著者による、新しい視点での組織論。これまで明確に言語化されなかった企業風土や企業文化について、「カルチャーモデル」として明確に設計を行うことでビジネスモデルへのプラスの影響を生み出せることが示されています。マクドナルドやメルカリなどにおけるカルチャーモデル創出事例なども交えながら論が進み、カルチャーモデルそのものをまったく知らなかった方にもわかりやすい本です。

コメント